追伸(まじめな話の後にすみませんが)

えくぼ東雁来のレクリェーションでクイズをやっていました。

問題のひとつに、とてもユニークなものがありましたのでご紹介します。

シャンパンを開けるとある動物がでてきます。この動物は、なんというのでしょうか?

という問題です。答えがお解りでしょうか!おじさんわかりませんでした。

答えは、次回に。。。

答え掲載するの忘れてました。みなさんどうでもいいよと思うかも知れませんが・・・おじさん、うそつきにはなりたくありませんので。

答え スッポーン(すっぽんでした。)

追伸(まじめな話の後にすみませんが)

えくぼ東雁来のレクリェーションでクイズをやっていました。

問題のひとつに、とてもユニークなものがありましたのでご紹介します。

シャンパンを開けるとある動物がでてきます。この動物は、なんというのでしょうか?

という問題です。答えがお解りでしょうか!おじさんわかりませんでした。

答えは、次回に。。。

答え掲載するの忘れてました。みなさんどうでもいいよと思うかも知れませんが・・・おじさん、うそつきにはなりたくありませんので。

答え スッポーン(すっぽんでした。)

おいらーくでは、年2回各個人ごと人事考課と目標達成度評価を実施しています。

後期は、1月1日から自分で人事考課の自己評価と平成24年度個人目標の達成度を1月15日まで記入し、上司が部下の人事考課と個人目標評価を1月20日までに評価を終えます。このシステムがE-workコンシェルジュ(人材育成プログラム)というソフトを利用して行われます。

おじさんも自己評価と目標達成度を採点してみました。

問題はこれからでして、その直後から、代表とおじさんと部長クラスの3者面談及び個人評価の確認をします。また来年度に向けた目標のすり合わせが行われ、その後には管理者クラスとの面談、代表とおじさんと職員と管理者との4者面談が2月上旬まで続きます。

この面談で面白いのは、管理者の評価がすべてではないということです。

これは、おじさんも同様の見方をする場合があり、他の第3者評価が必要だとつくづく思います。

職員にもお願いがあります。自分の言葉で自分の評価と考えを語ってくれないと、代表に伝わらない場合があるということです。

この面談後、おいらーくでは、管理者からの推薦や管理者の評価が本当に正しいのかの確認をし、昇格・昇給の査定を行い、2月下旬に雇用契約が結ばれます。これに例外はありません。おじさんも1年間ごとの雇用契約です。

職員が200名弱まで増えましたので、昨年からは常勤職員がこの期間に、また非常勤職員は、5月から6月にかけて行われます。

ですから、全職員が一度は代表と個別の面談をすることになります。

これは、職員一人一人を知る上でとても有意義であり、職員にとっても代表の考え方やおいらーくの方向性を知る上で役立ち、自分に何が求められているのかの確認の場にもなります。

会社にとっても、職員から異動の希望や会社の問題点を指摘される又は改善を問われる場面もあり、代表もおじさんも職員同様緊張してこの面談の席につきます。

また、この時期がきました。

そして、今年1年の自分自身の評価をしなければと少し緊張してきたおじさんでした。

再度読み返しました。

おじさんは『介護者が家族の死と向き合うということ』の分科会に参加したのですが、

岡原 仁志(おかはら ひとし)おげんきクリニック(山口県)院長と中矢 暁美(なかや あけみ)託老所あんき(愛知県)代表の講演を聴いて、死生観を根底から覆えさせられました。

○岡原 仁志さんは、山口県・大島が地元で、ここで訪問診療をしている方です。

信念は、『最後』を『在宅』で迎えようや、そして必ず来る道なので『最後を患者さんもその家族も楽しもう』です。

そして、『ハグ』と『ユーモア』を添えた緩和医療とその後の家族へのケアの実践です。

「死を迎える=壮絶な苦痛」を「死を迎える=楽しく笑える」に変えられることが果たして可能なのか。

ここに3枚の資料を添付しますが、特に感動したのが、白血病の男の子の死をまじかにして、家族へ送る言葉です。おじさんこれにはまいりました。

また、日本人の『あの世』への死生観

死を迎える本人と家族が新たな家族を構築するための岡原 仁志先生の志です。

そして、次なる課題

「ひとり、家で死ぬことってできるのでしょうか?」

または、「ひとりでも家で過ごしたいと、ひとりでも家で死にたいは=ではない」という矛盾を克服するには、家族だけではなりたたない(独居老人が多い現実)状況で、家族を越えた「地域」で生を、そして死を、抱きしめる取り組みでした。

○中矢 暁美さんは、特養施設の看護師として勤務し人間として当たり前の恩恵・尊厳が守られないことへの思いから数々の改革を実行してきたが、この施設に自分の親を入所させられるかと問うた時、入れるのはいやだと考え「託老所あんき」設立

「あんき」とは松山弁で「気楽」という意味

おじさんの看取りの概念とは、違っています。茶の間で死を迎えるような感じでかまえがないのです。

また、この施設で長年介護経験をもつ責任者の母親(認知)と祖母が託老所あんきに入所して、祖母がかわり果てた娘(責任者の母)を娘と認めないジレンマや責任者の祖母の死が直前となった時、孫である責任者の長年の経験も身内に対して激しく動揺する姿(死の直前になって救急車を呼ぼうと訴えた)や、最後に母と祖母が同室で寝泊りした時、祖母が母の手を握っていたなどの隠れて観察した様子などもまじえての講演に覚悟という言葉がよぎりました。

最後に、死というものを身近なものとして受入れる、また死を迎えて悲しまない。

これがおじさんの中にもスーット入ってきた貴重な経験でした。

その後、おじさんを含めおいらーく職員7名は、それぞれの分科会での感激を語り明かしました。とさ

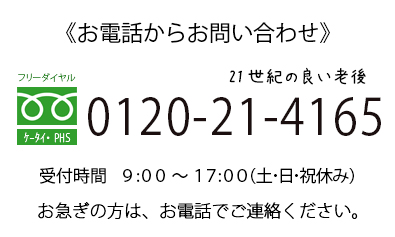

《お電話からお問い合わせ》

0120-21-4165

受付時間 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝休み)

お急ぎの方は、お電話でご連絡ください。

《WEBからお問い合わせ》

営業日ベースで24時間以内のお返事を

心がけております。